LOS

TRASPLANTES DE ÓRGANOS, EL SISTEMA INMUNITARIO Y LA HERENCIA GENÉTICA.

Los

organismos pluricelulares se deben enfrentar desde su aparición hace más de

600 millones de años a multitud de agentes infecciosos, de manera que hasta los

animales de organización más simple, como poríferos o celentéreos poseen

mecanismos de defensa o inmunitarios.

La primera prueba

que han de superar los virus, bacterias u otros microorganismos patógenos, son

las llamadas barreras externas. En el caso de la especie humana es la piel

impermeable, queratinizada y compuesta externamente de células muertas. Los

conductos internos suelen estar lubricados por secreciones mucosas (tubos

respiratorios, digestivo, etc) que impiden el avance de los microorganismos patógenos.

A veces estos fluidos poseen enzimas que atacan químicamente a los invasores,

como es el caso de las lisozimas de saliva y lágrimas. Otras veces el PH de

algunas mucosas son incompatibles con la vida de muchas bacterias, como el carácter

ácido del interior del estómago o la vagina. Los animales disponemos además

de todo un arsenal de actos reflejos defensivos, como la tos, el vómito, el

estornudo, sin olvidarnos de la propia comunidad de bacterias simbiontes que

coloniza nuestra piel y nuestros conductos internos, que colabora en nuestra

defensa al eliminar competidores.

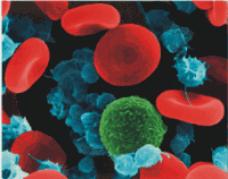

Si las barreras externas han sido superadas, los

microbios entrarán en nuestros tejidos y se pondrá en marcha la segunda linea

de defensa: la respuesta fagocítica. Unas células sanguíneas llamadas macrófagos,

crecen de tamaño, se activan y comienzan a patrullar, fagocitando células

muertas y agentes infecciosos. Colaboran con ellos otras células, como los

granulocitos neutrófilos o micrófagos. Favorece la acción de los fagocitos la

subida de la temperatura y la dilatación de los vasos sanguíneos donde se

localiza el foco de infección. Esta es la causa de la fiebre y de la inflamación

de las heridas infectadas.

Cuando los dos

mecanismos anteriores (ambos no específicos) no han sido todo lo eficaces que

hubiera hecho falta, la infección progresa y los microorganismos comienzan a

reproducirse en el interior del organismo. Los vertebrados recurrimos entonces a

la respuesta inmunitaria, la más compleja, y sobre todo la más específica:

existe una respuesta distinta para cada tipo de infección.

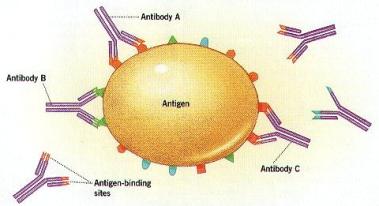

El primer tipo de respuesta inmunitaria es la humoral.

Las células que la protagonizan son los linfocitos B (madurados en la médula

ósea). Básicamente, los linfocitos B producen misiles teledirigidos contra

virus, bacterias y otros parásitos. Dichos misiles reciben el nombre de

anticuerpos, y son diminutas proteínas que se asocian a cualquier sustancia

extraña que entre en el cuerpo, neutralizando, aglutinando o precipitando al

microbio portador. Cada linfocito B produce un solo tipo de anticuerpo, distinto

de los demás, que es capaz de unirse a un tipo de sustancia extraña, distinta

de las demás llamada antígeno. En ausencia de infecciones los linfocitos B son

pequeños y poseen su superficie recubierta del tipo particular de anticuerpo

que pueden fabricar. Cuando ha entrado un agente infeccioso, portará o liberará

algún antígeno, qu tarde o temprano se unirá al receptor de un linfocito B.

Si ello sucede, el linfocito B concreto se activará, se reproducirá

intensamente y liberará masivamente el tipo concreto de anticuerpo. El

mecanismo se conoce como selección clonal.

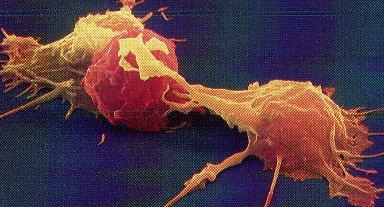

El segundo tipo de

respuesta inmune es la celular. Es realizada por los linfocitos T (madurados en

el timo). Este tipo de células no liberan anticuerpos, pero poseen como

receptores de superficie unas moléculas parecidas a ellos, capaces también de

reconocer y unirse a multitud de antígenos (o más bien, a fragmentos de

ellos). Cuando esto sucede, se unen a las células portadoras, y les inyectan

enzimas digestivas, matándolas. Este tipo de respuesta es conveniente para

destruir células que ya hospedan a virus en su interior, o para acabar con células

cancerosas. A este tipo de linfocitos se les llama también matadores o citotóxicos.

Hasta aquí se han

comentado los mecanismos del sistema inmunitario, como si sus componentes

actuaran de forma independiente, pero se debe recordar que tal simplificación

es sólo un pálido reflejo de la realidad, ya que lo cierto es que todas las células

a las que hemos hecho referencia colaboran entre ellas y funcionan como un todo

activándose las unas a las otras, o inhibiéndose cuando es preciso, llegando a

formar unos bucles de retroalimentación positiva y negativa verdaderamente

eficaces.

Por ejemplo, los macrófagos no sólo sirven para fagocitar a los microorganismos infecciosos, sino que junto con otros tipos de células, trocean en su interior a los invasores y obtienen de ellos pequeños péptidos (antígenos), que unen a unas moléculas propias (los complejos principales de histocompatibilidad o HLA), y los colocan en la superficie de sus membranas plasmáticas. Al hacer esto, facilitan la activación de los linfocitos T, algunos de los cuales (linfocitos T coadyuvantes) a su vez liberan interleucinas y activan a los linfocitos B. Por esta razón los macrófagos también se denominan células presentadoras de antígenos. El funcionamiento del sistema inmunitario, por lo tanto, se basa en dos principios: reconocimiento de lo extraño y disparo de señales de alarma.

Una vez superada

una infección, son guardadas en “la recámara” numerosas células que han

sido necesarias para vencer al agente infeccioso concreto, de modo que si se

produce una reinfección, las defensas están ya listas y la respuesta inmune es

inmediata. Esta es la causa por la que una misma infección nunca se produce dos

veces. Esta es la causa de la llamada memoria inmune, y es la base para la

utilización de vacunas. Así pues, el sistema inmunitario es capaz de aprender,

sus partes se comunican entre sí y además está dotado de memoria. Es por

tanto un buen candidato a ser considerado un sistema inteligente.

Pero el interés

del estudio del sistema inmunitario va mucho más allá. Es conocido desde hace

cien años que los trasplantes de órganos entre distintas personas no solía

funcionar. Al cabo de pocos días o semanas, el órgano trasplantado solía

morir. En cierto modo el organismo receptor “rechazaba” al órgano o tejido

trasplantado. La causa de los rechazos fue un misterio hasta que no se

conocieron mínimamente los mecanismos con los que actúa el sistema

inmunitario. Se comprendió que una vez trasplantado un órgano, determinadas

moléculas del mismo funcionaban como antígeno, y todas las defensas del

receptor se ponían en marcha para atacar al injerto. Cuando se consiguieron los

primeros medicamentos inmunosupresores, los trasplantes comenzaron a funcionar.

No obstante, se siguió durante un tiempo sin saber cuales eran las moléculas

de los injertos que funcionaban como antígenos. Tales moléculas resultaron ser

los propios HLA de las células del órganos trasplantados.

Los complejos

principales de histocompatibilidad, no están sólo presentes en los macrófagos,

sino en casi todas las células. Son propias de cada individuo y presentan múltiples

versiones. La causa de poseer un HLA de un tipo o de otro es la herencia genética.

Por esta razón no se presenta rechazo en autoinjertos o en trasplantes entre

gemelos, y por esta razón hay menos rechazos entre parientes próximos que

entre personas sin parentesco.

El papel del HLA en

los rechazos a trasplantes está hoy bien documentado. Por ejemplo, en los

trasplantes de riñones se observa una tasa de supervivencia a 10 años de un

50% en el grupo de enfermos en los que se ha podido respetar las reglas de la

histocompatibilidad. La citada tasa es de tan sólo un 30% en los enfermos

trasplantados sin tener en cuenta la similitud de los HLA.

En el año 2002 se

produjo la secuenciación concreta del brazo corto del cromosoma 6, y se destacó

que entre sus muchos genes contiene numerosos de los genes implicados en la síntesis

de los HLA. Tal descubrimiento fue sin duda una buena noticia para el campo de

los trasplantes. En un futuro próximo sería posible catalogar de manera fiable

los órganos listos para trasplante, en función del tipo de HLA del donante,

con vistas a injertarlos sólo en aquellos receptores que presentaran uno

similar. Se reduciría de este modo el riesgo de rechazos, y se podría

disminuir las dosis de fármacos inmunosupresores en trasplantados, acabando por

tanto con el riesgo de infecciones oportunistas.